全國防災減災日:守護生命財產筑牢安全防線

全國?防災減災日

人人 講安全個個會應急

排 查 身 邊 災 害 隱 患

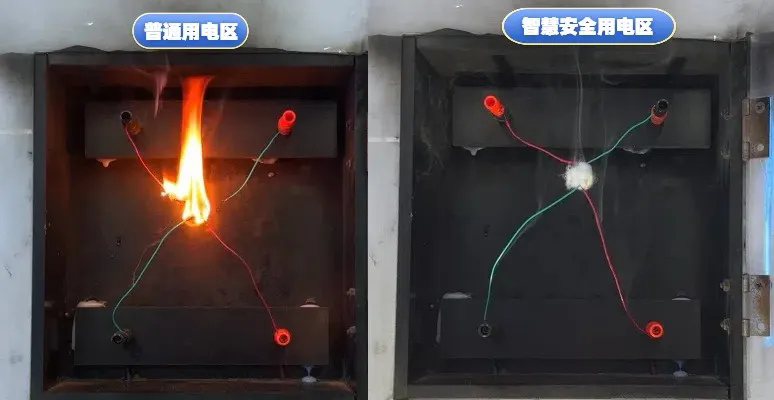

每年5月12日,當防災減災宣傳的標語掛滿街頭,我們總會想起那些被災難改寫命運的家庭。地震、洪水、火災……這些詞匯背后,是無數人對“平安”二字的深切渴望。而在一組令人心驚的數據中,我們發現了一種可以主動抵御的風 險——?我國超三成火災因電氣故障引發?,這些本可預 防的悲劇,正呼喚一場“防患于未然”的變 革。

電氣隱患:藏匿于生活縫隙中的“暗火”

據統計,?電氣火災中60%以上源于線路老化、過載或接觸不良?,而這些隱患往往藏身于墻體深處、老舊插座背后,如同無聲的“暗火”,在無人察覺時悄然生長。

更令人擔憂的是,傳統防護手段的局限:

?人工巡檢的盲區?:每月一次的檢查難以捕捉線路的瞬時異常;

?被動防護的滯后?:漏電保護器只能在故障發生后切斷電源;

?數據孤島的困境?:家庭、社區、城市間的用電信息尚未打通。

這些痛點,讓許多家庭即便安裝了滅火器、逃生繩,仍難逃“看不見的風 險”。

防災新思路:用科技織就一張”預警網“

在防災減災領域,科技進步正帶來顛覆性改變。從地震預警系統爭取到的“黃金逃生秒數”,到洪水監測平臺提前72小時發出的風 險提示,“主動預 防”已成為全球應急管理的共識。而在用電安全領域,智慧安全用電系統融合物聯網與人工智能的技術,正在為千家萬戶編織隱形的防護網。

高校實驗室因設備短路產生電弧,系統0.00015秒內完成斷電;

古鎮木質建筑群通過用電數據分析,定制個性化電路改造方案;

工業園區結合能耗監測與安全預警,年故障率下降超70%。

這些改變背后,是一套以“預測、預警、預 防”為核心的智慧化方案。它不再依賴事后補救,而是通過實時監測、趨勢分析、智能聯動,將風 險化解在萌芽階段。

讓安全成為一種“呼吸般的自然”

防災減災日的確立,是為了讓安全意識滲透日常。當我們為樓道配備滅火器、參與逃生演練時,或許也該思考:科技能否讓安全保 障變得更輕盈、更隱形?

教室的用電系統被接入了智慧管理平臺。當放學后某個教室的燈光未關,手機可以遠程一鍵關閘;

若監測到多媒體設備異常發熱,則會立即切斷電源并通知管理員。

以前總要反復檢查電閘,現在就像有個“電子安全員”在值班。

這種“無感”的安全守護,正在重塑人們對災害預 防的認知:

?從“人追風 險”到“風 險預警人”?:AI算法通過百 萬 級故障案例學習,比人工更早識別隱患模式;

?從“單點防護”到“系統免疫”?:社區級平臺可自動協調應急資源,縮短響應時間;

?從“經驗判斷”到“數據決策”?:歷史用電數據生成的安全報告,為老舊小區改造提供科學依據。

國家《“十四五”公共安全與防災減災規劃》中特別指出,要“推動安全治理模式向事前預 防轉型”。當科技深度融入城市肌理,安全不再只是口號,而成為一種如水似電的基礎服務。

每個人都是安全生態的參與者

今年的防災減災日主題是“人人 講安全,個個會應急”。這提醒我們:構建安全防線,既需要技術創 新,更依賴公眾意識的覺醒。

在社交媒體上,一位母親分享了孩子的家庭作業:繪制家庭逃生圖并標注電路總閘位置。“孩子問我為什么總閘會自己跳閘,我這才意識到該升級家里的用電防護了。”這樣的故事揭示了一個真相:安全教育不僅是知識的傳遞,更是對生活方式的審視。

當我們探討智慧用電的價值時,本質上是在思考如何用技術賦能每個普通人的安全感:

獨居老人家中,系統可識別長時間異常耗電并通知子女;

沿街商鋪里,用電分析幫助店主優化線路布局,降低火災風 險;

鄉村振興中,安全用電監測為民宿、農家樂筑牢發展根基。

這些細微處的改變,正如防災減災日設立的初衷——?把抽象的安全理念,轉化為具體可感的生活場景?。

通往安全的道路,始于對隱患的敬畏之心

回望十五年前的汶川地震廢墟上重建的家園,我們深刻體會到:防災減災不僅是應急體系的升級,更是對生命的敬畏與承 諾。

今天,當科技賦予我們透視隱患的“慧眼”,當智能設備成為守護平安的“哨兵”,每個人都可以是這個故事的書寫者。

這個防災減災日,不妨從一次用電自檢開始:輕輕觸摸發燙的插座,留意偶爾跳閘的開關,了解所在社區的應急系統……或許下一秒,你就會發現:真正的安全,藏在對風 險的清醒認知中,藏在科技與人文交織的微光里。

- 1 口水雞排生意好做嗎?

- 2 把握機遇,加盟紐哈頓

- 3 大圣駕到全國門店之星出爐

- 4 怎么加盟小桔充電

- 5 英倫御品高品質的產品引無

- 6 加盟一個過橋米線項目 張

- 7 家用電器代理加盟哪家好

- 8 鹵食神鹵味店加盟需要多少

- 9 四季面館加盟費多少錢

- 10 簽年時光串串香好吃嗎 受